Forschungsschwerpunkte der Arbeitsgruppe Wirtschafts- und Sozialgeographie

Forschungsprofil

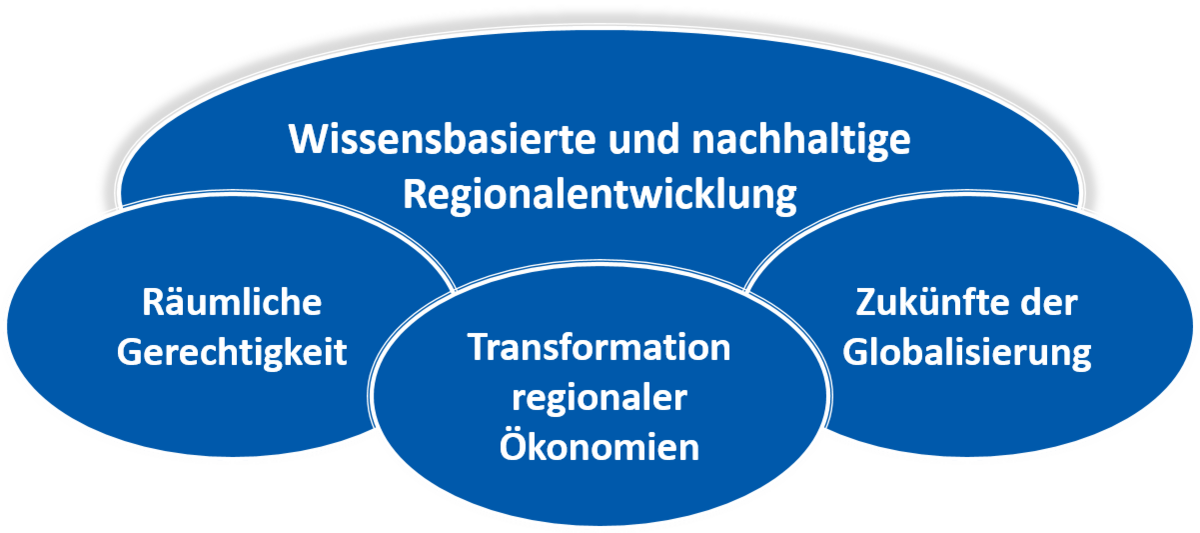

Unsere Arbeitsgruppe Wirtschafts- und Sozialgeographie erforscht aktuelle Dynamiken der regionalwirtschaftlichen Entwicklung auf verschiedenen Maßstabsebenen in unterschiedlichen räumlichen Kontexten. Ein besonderes Interesse liegt dabei auf Prozessen des innovationsbasierten regionalen Strukturwandels und den Bedingungen für die Entstehung von Wissen und Innovationen in räumlicher Perspektive.

Unsere Forschung leistet einen Beitrag zur Beschreibung, Erklärung, Bewertung und Gestaltung der nachhaltigen Transformation regionaler Ökonomien vor dem Hintergrund der Herausforderungen unserer Zeit. Neben wirtschaftlichen Dynamiken werden dabei insbesondere gesellschaftliche Perspektiven und Auswirkungen von Transformationen auf räumliche Gerechtigkeit erfasst.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeitsgruppe sind Zukünfte der Globalisierung mit einem besonderen Fokus auf aktuelle Trends der Neuskalierung globaler Vernetzungen sowie die Kopplung globaler Wertschöpfungsketten und Produktionsnetzwerke mit regionalen Entwicklungsprozessen.

Konzeptionell beruht unsere Forschung auf institutionell-evolutionären Zugängen und akteursorientierten Ansätzen. Sie integriert eine multiskalare Perspektive, um Interdependenzen globaler, regionaler und lokaler Treiber sowie deren Auswirkungen auf die Regionalentwicklung empirisch zu erfassen. Methodisch werden in den theoriegeleiteten empirischen Arbeiten je nach Themenstellung quantitativ-statistische Verfahren und qualitative Ansätze eingesetzt und kombiniert. Räumliche Schwerpunkte der Arbeit sind Deutschland, der Ostseeraum sowie Länder Ost- und Südostasiens.

Ausgehend von Beiträgen zur Grundlagenforschung umfasst unser Erkenntnisinteresse ausdrücklich anwendungsbezogene und transdisziplinäre Aspekte. Im Bereich des Wissenstransfers liegen Schwerpunkte auf der wissenschaftlichen Politikberatung, der Begleitung regionalpolitischer Maßnahmen, dem Engagement in regionalen Entwicklungsbündnissen und der Wissenschaftskommunikation.

Transformation regionaler Ökonomien

Für das bessere Verständnis grundlegender Transformationen soziotechnischer Systeme zu einem höheren Maß an Nachhaltigkeit leistet die räumliche Perspektive der Geographie einen essenziellen Beitrag. Enge Wechselbeziehungen zwischen lokalen Experimenten und globalen Transformationen sowie die Konfiguration von Akteurskonstellationen und Institutionengefügen in regionalen Ökonomien sind dabei von entscheidender Bedeutung für die Entstehung und Verbreitung von Innovationen und nachhaltigen regionalen Entwicklungspfaden. Multiskalare Verflechtungen regionaler Ökonomien bedingen darüber hinaus Transformationsprozesse durch Netzwerke und Machtstrukturen. Schließlich führen Nachhaltigkeitstransformationen zu regional unterschiedlichen Auswirkungen und bedingen die Resilienz regionaler Entwicklungspfade.

Unsere Forschung nutzt Ansätze der geographischen Innovations- und Transformationsforschung, welche regionale Akteure des Wandels sowie deren ‚agency‘ für die Entstehung von Entwicklungspfaden hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ins Zentrum stellen. Dabei untersuchen wir die Entstehung und Nutzung von Möglichkeitsräumen für die regionale Pfadentwicklung auf Basis aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, Digitalisierung und Globalisierung. Entwicklungsperspektiven strukturschwacher und ländlicher Räume im Zuge der zunehmenden Wissens- und Nachhaltigkeitsorientierung der Wirtschaft sowie die Bedeutung von Hochschulen für eine nachhaltige Regionalentwicklung sind Spezialisierungen in diesem Forschungsfeld. Derzeitige Schwerpunkte der Arbeitsgruppe im Bereich der nachhaltigen Transformation regionaler Ökonomien liegen auf dem Wirtschaftskonzept der Bioökonomie, der Energietransformation sowie dem One Health-Ansatz.

Räumliche Gerechtigkeit

Eine besondere gesellschaftliche Herausforderung besteht derzeit darin, die räumliche Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Teilräumen von Ländern bzw. größeren Wirtschaftsräumen (z. B. der Europäischen Union) zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Dabei geht es nicht nur um das faktische Auseinanderdriften räumlicher Entwicklungen durch eine zunehmende innovations- und wissensbasierte Entwicklung, die unterschiedliche Art und Intensität der Einbindung in globale Austauschbeziehungen sowie den demographischen Wandel. Von großer Bedeutung sind auch die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Prozesse und damit verbundene Gefühle des „Abgehängtseins“ bzw. der Peripherisierung sowie die gesellschaftliche Akzeptanz von und die Mitwirkung an Transformationsprozessen. Tendenzen eines Rückgangs des territorialen Zusammenhalts sind dabei in Ländern unterschiedlichen Entwicklungsstandes erkennbar, wobei die regionalen Disparitäten in Ländern des Globalen Südens häufig stärker ausgeprägt sind, während sich in hoch entwickelten Volkswirtschaften Gegenbewegungen zu regionalen Transformationen konstituieren, die in unterschiedlicher Weise räumlich eingebettet sind.

Unsere Arbeitsgruppe untersucht vor diesem Hintergrund die Beziehungen zwischen städtischen und ländlichen Räumen mit einem besonderen Fokus auf Leistungen der Daseinsvorsorge sowie raumplanerische und finanzwissenschaftliche Aspekte der Kommunalentwicklung (z. B. Finanzausgleichssysteme). In diesem Kontext wird auch die Adaptionsfähigkeit und Resilienz kommunaler Infrastrukturen der Daseinsvorsorge betrachtet. Darüber hinaus gehen wir der Frage nach, wie durch Wertschöpfungssysteme eine bessere Verknüpfung zwischen Stadt und Land hergestellt werden kann (z. B. regionale Produkte) und wie eine nachhaltige Inwertsetzung von Ökosystemleistungen und Kulturlandschaften zur Regionalentwicklung beitragen kann. Hierbei betrachten wir auch die Ansprüche der Bevölkerung an ihre regionalen Landschaften sowie daraus entstehende Zielkonflikte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung auf der kommunalen Ebene. Schließlich werden policy mobilities im Bereich räumlicher Entwicklungspolitiken erforscht. Es wird der Frage nachgegangen, wie politische Maßnahmen, Strategien und Konzepte zwischen verschiedenen Regionen übertragen, angepasst und weiterentwickelt werden. Damit wird untersucht, welche Lern- und Transferprozesse insbesondere im inter- und transnationalen Kontext stattfinden und wie sich erfolgreiche Praktiken in unterschiedlichen räumlichen und institutionellen Umgebungen etablieren lassen.

Zukünfte der Globalisierung

Die Globalisierung der Weltwirtschaft war und ist ein zentrales Forschungsfeld der Wirtschaftsgeographie. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben zu grundlegenden Veränderungen in den Rahmenbedingungen für die globale Vernetzung der Weltwirtschaft geführt. Hierbei überlagern sich eine erhöhte Fokussierung auf Sicherheit und Stabilität von Lieferketten (z. B. durch langfristige geopolitische Verwerfungen oder kurzfristige Schocks wie die Covid-19-Pandemie) mit einem kritischen Hinterfragen der Folgen der globalen Produktion für vielfältige soziale und ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit.

Unsere Arbeitsgruppe erforscht die Organisation und Steuerung globaler Wertschöpfungssysteme und Produktionsnetzwerke sowie ihre Rekonfiguration und Resilienz vor dem Hintergrund der veränderten globalen Rahmenbedingungen. Ein besonderes Interesse liegt auf der Untersuchung der Bedeutung multinationaler Unternehmen sowohl aus hoch entwickelten Volkswirtschaften, als auch aus dem Globalen Süden (z. B. Auslandsinvestitionen Chinas in verschiedenen Teilen der Welt). Schließlich werden Globalisierungsprozesse durch internationale Arbeitsmigration sowohl im Bereich von hochqualifizierten, als auch im Bereich einfacher Tätigkeiten betrachtet (u. a. soziale Aufwertungsprozesse in globalen Produktionsnetzwerken). Ein Fokus liegt derzeit auf Produktionsnetzwerken in den Bereichen Elektromobilität, Mikrochips, künstliche Intelligenz und Umwelttechnologien.

Forschungsprojekte

Laufende Forschungsprojekte

- Interreg Projekt INT0100028: Monitoring für Schutzgebiete mit besonderem Fokus auf Biodiversität und eine nachhaltige Entwicklung der Gebiete – MoPa

(Interreg 2024 – 2027)

- RegioTransformOH – Bedarfe, Promotoren und Barrieren für eine One Health-Region Vorpommern

(BMBF 2023 - 2026)

- Plant3 NaGeWe-Bio - Entwicklung und Erprobung ganzheitlicher Nachhaltigkeitschecks für Geschäftsmodelle und Wertschöpfungssysteme in Bioökonomieregionen

(BMBF 2023 - 2025)

- GITpRO „Gesellschaftliche Innovationsfähigkeit und Transformationsprozesse in peripheren Regionen Ostdeutschlands – Engagement, Diskurse und Netzwerke“

(BMBF 2022-2025)

- Aufgabenverantwortung und Finanzierungssysteme für Daseinsvorsorge und Regionalentwicklung in ländlichen Räumen des Ostseeraums

(IFZO, BMBF 2022-2025)

- Die Bedeutung von Change Agency für Innovation und Transformation in relational-peripheren Regionen

(DFG, 2022-2025)

- ChiKUBIG – Chinaspezifische Merkmale der Entstehung von Innovationen in künstlicher Intelligenz und Umweltschutz: Bildungssystem, Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Großprojekte

(BMBF, 2021-2024)

Abgeschlossene Forschungsprojekte

- Vorpommern Connect (VoCo) – Nachhaltige Stadt-Land-Wertschöpfungsketten bewerten und gestalten

(BMBF, 2018-2023)

- Plant³ RIIS – Regionale Innovationsanalyse und Weiterentwicklung der Innovationsstrategie des WIR!-Bündnisses Plant³

(BMBF, 2020-2022)

- Cargo bikes in urban mobility – CcoBiUM

(Interreg South Baltic Programme, 2018-2021)

- Sustainable Transformation in Myanmar – SuTraMy

(DAAD, 2017-2021)

- BioBiGG - Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth

(Interreg South Balitc Programme, 2017-2020)

- B2B-Future – Von der Biotechnologie zur Bioökonomie

(BMBF, 2017-2020)

- Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area

(Interreg South Baltic Programme 2014-2020)

- Multinationale Unternehmen aus China in Deutschland

(DFG, 2015-2018)

- „Sustainability Transitions“ in der Lebensmittelproduktion

(MWK Niedersachsen, 2015-2019)

- Regiobranding – Branding von Stadt-Land-Regionen durch Kulturlandschaftscharakteristika

(BMBF, 2014-2019)

- Fish Markets - Small coastal fishery and its heritage

(Interreg South Baltic Programme, 2017-2019)